“未录取通知书”重新诠释校生关系 温情与争议并存!近日,香港中文大学(深圳)向未被录取的考生寄出了一份特别的“未录取通知书”,随信附上一封由校长徐扬生署名的亲笔信和一个印有校徽的小礼品。这一做法迅速登上热搜,成为舆论焦点。

不同于传统的录取流程,这种“没被录取也要郑重告别”的方式引发了强烈讨论。有人感动于高校的人文关怀,也有人质疑是否不必要地勾起了考生的伤感情绪。这场风波背后折射出的是高等教育在多元化时代中面对人性、情绪与制度平衡的复杂命题。

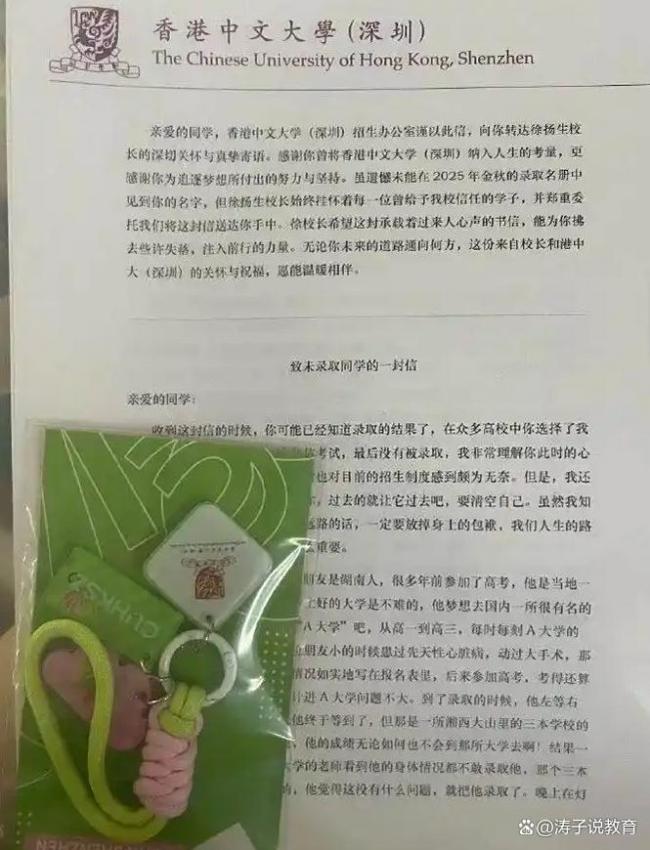

多位网友反馈,他们在未被香港中文大学(深圳)录取的情况下,意外收到了一份“未录取通知书”。信中,校长徐扬生表达了对未能录取学生的遗憾,并鼓励他们以积极心态面对未来的求学与人生挑战。除了信件,包裹中还附有一个纪念性质的小礼品。实际上,这并非临时起意之举。早在该校的微信公众号中,就已提前发布了“致未录取同学的一封信”,信中不仅讲述了校长本人的求学经历,还引用了他人面对落榜时的故事,用以勉励考生不要被暂时的挫败击垮。

不少网友认为,这样的举措展现了高校对考生情感的尊重,是一种温情化的人文教育表达。他们表示,在高考这场人生重要关口之后,即便没有被录取,也能收到一份尊重与鼓励,本身就是一份“心灵慰藉”。但也有相当一部分人持相反意见。他们认为,高考本就承载巨大心理压力,在得知未被录取之后再收到“通知书”,无异于“二次提醒”,甚至可能引发部分考生的心理落差加剧。“空欢喜一场”成为一些落榜考生的真实感受,进而引发对高校初衷的质疑。更有家长指出,这样的行为虽然初衷善意,但是否真正考虑到了未成年考生的情绪承受能力,是值得反思的问题。

猜你喜欢

派拉蒙喊话好莱坞:不要被 AI 吓倒,电...

IT之家 8 月 8 日消息,据《商业内幕》今日报道,新成立的派拉蒙 Skydance 联合公司的掌门人大卫・埃里森向整个好莱坞传达了一个明确的信号 —— 不要...

READ MORE

最新发布

-

王曼昱横滨冠军赛开门红

国际新闻, 2025-08-08 -

派拉蒙喊话好莱坞:不要被 AI 吓倒,电影业要积极拥抱它

国际新闻, 2025-08-08 -

WTT横滨冠军赛首日 国乒6人率先晋级16强

国际新闻, 2025-08-08 -

花滑俱乐部联赛北京站 高诗棋夺得女子单人滑冠军

国际新闻, 2025-08-08

热门

-

王曼昱横滨冠军赛开门红

- 作者

- 2025-08-08

-

派拉蒙喊话好莱坞:不要被 AI 吓倒,电...

- 作者

- 2025-08-08

-

WTT横滨冠军赛首日 国乒6人率先晋级1...

- 作者

- 2025-08-08

-

花滑俱乐部联赛北京站 高诗棋夺得女子单人...

- 作者

- 2025-08-08

-

豆包落下元宝一个亿

- 作者

- 2025-08-08

-

王曼昱横滨冠军赛开门红

- 作者

- 2025-08-08

-

派拉蒙喊话好莱坞:不要被 AI 吓倒,电...

- 作者

- 2025-08-08

-

WTT横滨冠军赛首日 国乒6人率先晋级1...

- 作者

- 2025-08-08

-

花滑俱乐部联赛北京站 高诗棋夺得女子单人...

- 作者

- 2025-08-08

-

豆包落下元宝一个亿

- 作者

- 2025-08-08