很多人都知道,美国大学学费很贵。但很少有人意识到,这种“贵”,竟足以颠倒世界的边界——

不再是发展中国家的年轻人千里迢迢赴美追逐“美国梦”;而是美国本土的大学毕业生,为了逃避高额学贷和沉重还款压力,反向奔赴海外,寻找出路。

有人定居他国,甚至在多个国家间旅居辗转,只为压低生活支出、在利息进一步滚动前还上贷款;也有人干脆“出逃”,放弃还款,把债务永远留在身后,从此告别祖国。

“美国梦”,开始在美国之外上演。

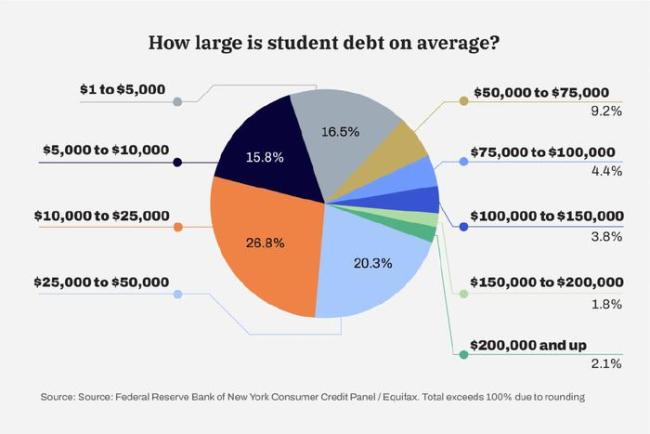

但少数人成功开启新生活的另一面,仍是社会的暗影。在美国,约有4500万人背负总计1.77万亿美元的学生贷款,人均负债在3.5万至4万美元之间。相当于每7个成年人中就有1人深陷其中。

这其中,原本有近800万人受惠于拜登时代“SAVE”计划,学贷利息得以暂缓,但联邦教育部在今年7月9日宣布,自8月1日起要恢复偿还利息。悬在头顶的巨石,再次压到了肩上。

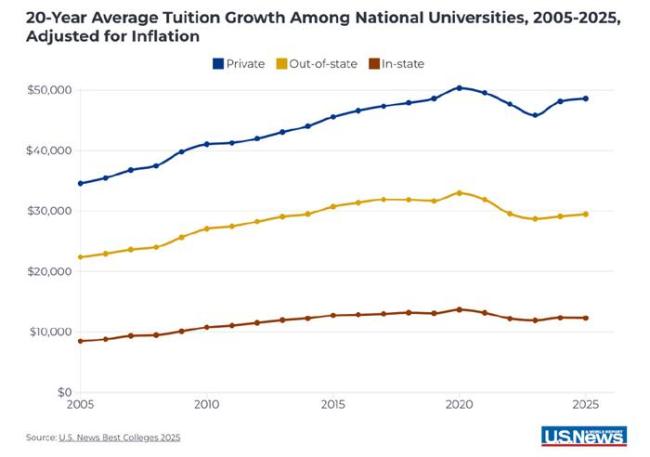

在这个国家,哪怕选择最节省的路径——州内的公立大学,每年也需付出超过1万美元的学费;而如果决定走出本州,费用立即翻倍。

2005-2025年,美国大学平均学费增长情况

要知道,美国家庭年收入的中位数是八万美元。对于很多人来说,这是一场艰难的算计。如果考虑私立大学、顶尖名校,学费直接飙升至每年五万美元起步。接受教育,几乎注定伴随负债。

不断膨胀的学贷总额,令美国政府也头痛不已,经济学家们也担心,畸形的债务,是否会对经济造成影响。抛开这些宏观问题,一个真正值得追问的是:一个人是否有可能,在不承担过度风险的前提下,接受高等教育?

在美国,乃至许多国家,高等教育早已被默认为通往体面生活、抓住阶级流动机会的必经之路。教育是一种投资,这一点没人否认。另一方面,它可能也是套牢普通人一生的陷阱。

01

债务逃兵

35岁的查德·哈格曾认真考虑过住在山洞里,来逃避学贷。仔细评估后,他“退而求其次”,搬到了印度雨林。

最开始,他住在印度南部的乌恰卡达村,租了一间每月租金仅为50美元的水泥房,院子里种着椰子树,养着几只鸡。他渐渐在这种自给自足的生活中找到乐趣,将沃尔玛(连同美国)抛诸脑后。

在美国,他欠着两万美元的学生贷款。虽然算不上多,但对哈格这样始终挣不到“体面工资”的人来说,仍旧是压得喘不过气的负担。

他在2011年从北科罗拉多大学毕业。那时经济刚刚走出衰退,第一份工作是在玩具工厂的流水线上装配零件、卸货搬运。后来,他又回到校园,读了科罗拉多大学博尔德分校的比较文学硕士,试图以兼职教授为生。但一学期只有一门课,收入微薄,生活捉襟见肘。

终于,他在丹佛找到一份稳定工作——当医疗样本快递员,运送血液和尿液样本到各大医院。税后每月到手1700美元。还完学生贷款后,他所剩无几,租不起房,只能回到家里和母亲住。外出和社交,几乎变成奢望。

他说:“在美国,我根本算不清生活的数学题。”

而在印度,生活变得简单很多。他娶了一位当地大学教师,有了五年期配偶签证。他开始憧憬拥有自己的房子,有自己的家庭——那些在美国看似遥不可及的生活,在印度逐渐变得触手可及。

像哈格这样的“债务逃兵”,在美国不是极端个案。过去多年里,逃避学贷不再回美国的案例,不时见诸报端,近则逃去加拿大,远一点的,则是欧洲、亚洲等。

一些人的逃离经历,也相当曲折。名为Chad Albright的美国人,早在2007年就从宾夕法尼亚州的米勒斯维尔大学毕业,但传播学和历史学专业背景让他难以找到雇主,学贷只能拖欠着。他的信用评分因还款困难而急剧下降,找工作变得更难——一些雇主会查询信用报告。“我感觉大学毁了我的生活。”Albright说。

2011年,Albright跑来了中国,在中山教英语。随后又去了乌克兰,并永久定居在那里。

自称学贷律师的Joshua R. I. Cohen告诉Vice,逃离计划对某些人可能有效,但前提是他们永远不再回美国生活。Cohen认为,搬到国外后,“只有为美国公司在国外工作时才会面临后果”。

CNBC也曾在2019年报道称,一些学生贷款借款人正在收拾行囊,逃离美国,去一些生活成本较低的国家,而且,在那里,债务催收机构的控制力较弱。

学贷平均金额比例